首页>>医院要闻

“手术后就明显不一样了,胸口不闷了,走路也不喘了,腿脚也更有劲了!”67岁的袁先生坐在病床上,难掩激动地向医护人员分享着术后的感受。就在几天前,他还因心脏瓣膜病备受折磨,正常生活难以维系,而皖卫附院(六安市二院)心脏大血管外科成功开展的首例经导管主动脉瓣置换术(TAVR),为他重燃了生命希望。

老人受病痛折磨四年,传统手术风险极高

袁先生的病程已达四年,有反复活动后胸闷、气喘症状,“走个二三十米就不行了,出不动气了,头晕,没有力气。”入院后心脏彩超检查提示:主动脉瓣狭窄(重度)伴关闭不全(重度),这是一种严重的心脏瓣膜疾病。

简单来说,心脏里的主动脉瓣膜就像一道“单向门”,专门负责控制血液流动方向。正常情况下,心脏收缩时这道门会打开,让左心室里的血液顺畅地流进主动脉,再输送到全身各个器官;心脏舒张时这道门就会紧紧关上,防止血液倒退回左心室,确保血液始终朝着一个方向循环。可袁先生的这道“心脏门”出了两个大问题:一是门打不开(也就是医生说的“重度狭窄”),心脏想把血液泵出去时,得费很大劲才能推开这道卡住的门,导致血液输送效率大大降低,心脏负担越来越重;二是门关不严(也就是“重度关闭不全”),心脏刚把血液泵出去,大部分血液又会从没关紧的门缝里倒流回左心室。这两个问题长期同时存在,就像让心脏一直在“带病加班”,时间久了,心脏的功能就会被拖垮,出现了明显的功能损伤。

更为麻烦的是,袁先生还合并慢性阻塞性肺疾病,肺功能检查提示极重度混合性通气功能障碍,入院时查血气分析氧合只有60多。若采用传统的开胸体外循环下主动脉瓣置换术,其心肺功能将难以耐受因开胸、心脏停搏以及体外循环等带来的创伤,术后并发症发生率及手术死亡率均处于极高水平。这一治疗困境,摆在了医生、患者及其家人面前,亟须一种更安全的手术方案。

TAVR技术显神通,微创解决“心”难题

针对袁先生的复杂病情,市二院心脏大血管外科刘宝主任先是针对患者病情、下一步治疗的几种方案及利弊与患者家属进行了充分的沟通,随后又提请医务处牵头组织麻醉科、呼吸内科、神经内科、心内科、超声科、手术室等多学科会诊(MDT),对患者的心肺功能、血管条件及全身状况等进行全面评估。经多学科专家充分论证,一致认为经导管主动脉瓣置换术(TAVR)是当前最适宜的手术方案,这一手术方案也得到了患者的认可。

经导管主动脉瓣置换术(TAVR)是近年来心脏微创领域的新技术,发展成熟。与传统开胸手术相比,具有显著优势:无需开胸操作,无需建立体外循环,无需阻断心脏血流,可在心脏不停跳状态下完成瓣膜置换,大幅降低手术创伤及围手术期风险,尤其适合高龄、合并多器官功能障碍的外科高危患者。

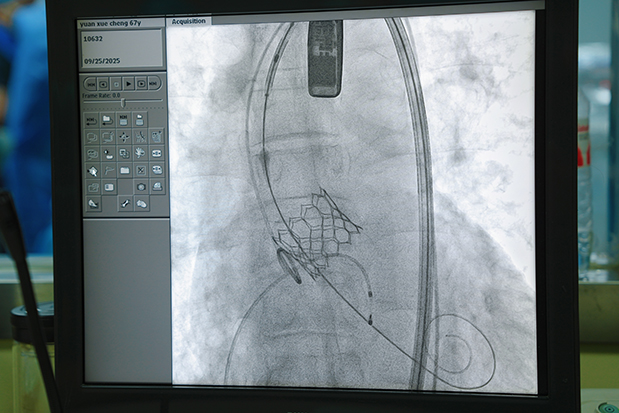

9月25日,手术团队为袁先生实施了TAVR手术。手术采用经股动脉入路,首先在患者右侧股动脉处进行穿刺,建立血管通路,随后沿导丝置入输送鞘管。将压缩状态的人工生物瓣膜装载于专用输送导管上,在数字减影血管造影(DSA)影像引导下,将输送导管精准送至主动脉瓣环水平。通过食管超声及DSA双重定位确认瓣膜位置无误后,强制高频起搏心脏、释放人工瓣膜,使其与自身主动脉瓣环紧密贴合,实现瓣膜功能重建。整个手术过程操作精准,时间短,术中生命体征平稳,有效规避了传统手术的高风险因素。

多学科协作保成功,术后恢复超预期

本次TAVR手术的成功实施,得益于该院多学科团队的紧密协作与高效配合。术中,麻醉科团队负责实施麻醉、维持呼吸循环稳定及术中用药调控,超声科团队通过经食管超声实时评估瓣膜位置、形态及功能,手术护理团队保障手术器械及耗材配合使用,心内科团队做好冠脉保护应急保障,各环节衔接有序,为手术安全提供了坚实保障。当人工瓣膜释放完毕后,经食管超声即时评估显示:人工瓣膜位置满意,瓣口血流通畅,无明显瓣周漏,跨瓣压差恢复正常,患者心脏血流动力学指标较术前显著改善,手术取得圆满成功。

术后,袁先生转入心脏大血管外科监护病房(CSICU)进行密切监护,经预防感染、抗凝、改善心功能等治疗后,患者病情恢复顺利,于术后24小时转回普通病房,转回当天即可下床活动,目前已康复出院。

皖卫附院(六安市二院)首例经导管主动脉瓣置换术(TAVR)的成功开展,不仅为高危主动脉瓣疾病患者提供了安全有效的微创治疗选择,更标志着该院在心血管疾病微创介入治疗领域实现了新突破,诊疗技术水平迈上新台阶。未来,该院将持续推动多学科协作模式,进一步拓展微创心脏手术技术应用,为更多心血管疾病患者提供高质量的医疗服务。(撰稿:毛新日 摄影:江亚男 二审:刘宝 终审:丁少成、王小钊 宣传与精神文明建设部编辑发布)